Doppelspurausbau Kägiswil

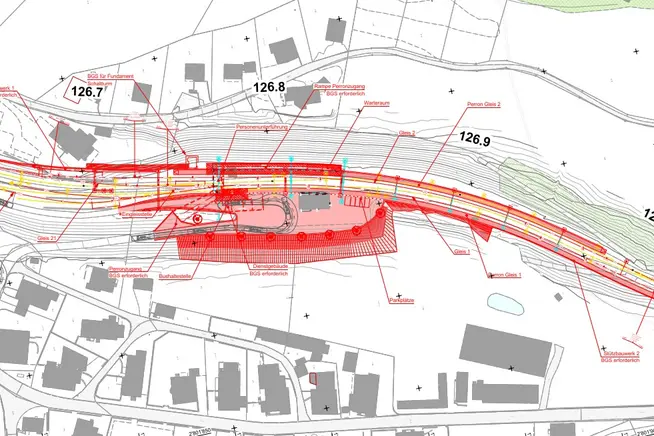

Im Kanton Obwalden, zwischen Alpnach Dorf und Sarnen Nord wird zur Ermöglichung des Übereckanschlusses in Hergiswil ein zusätzlicher Doppelspurabschnitt realisiert. Dies ermöglicht den Reisenden im Interregio von Interlaken das zukünftige Umsteigen in Hergiswil auf den Interregio nach Engelberg. Dadurch entfällt der Umweg via Luzern.

Der Gleisabschnitt führt auf einem Bahndamm entlang der Autobahn A8 und überquert mit einer Stahlbrücke die Sarneraa. Die Überquerung der Sarneraa stellt eine Schlüsselstelle dar. Die Geometrie des Trasses wird wesentlich durch die Brückengeometrie mitbestimmt. Das bestehende Brücken-Freibord zur Sarneraa genügt den heutigen Anforderungen des Hochwasserschutzes nicht. Dadurch muss die neue Brücke höher gelegt werden, sowie die Abschnitte davor und danach in der vertikalen Trassierung angepasst werden.

Der Anschluss der Doppelspur bei der Unterhaltsanlage Kägiswil bedingt eine Anpassung der Nebengleise und der Verladerampe. Ebenso werden im Projektperimeter zwei Bahnübergänge auf die Doppelspur angepasst, resp. ersetzt.

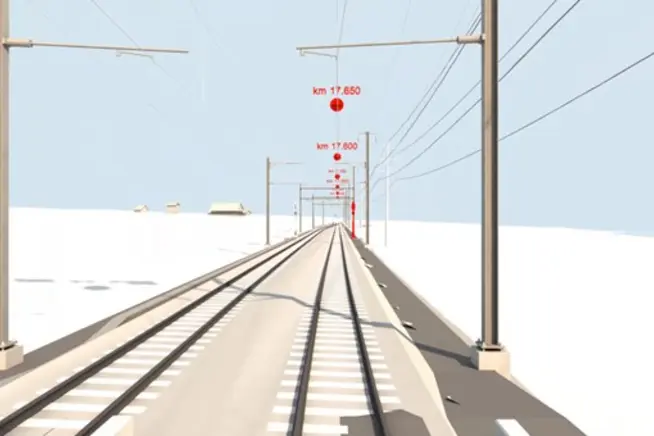

Emch+Berger erbringt die Leistungen von Phase 32 bis 53 und ist in der Gesamtleitung Planung für die Koordination sämtlicher Fachplaner verantwortlich. Die Kunstbauten und die Gleistiefbauarbeiten werden konsequent in 3D geplant. Zur Beurteilung der Signalsicht werden aus dem Modell Videos von Befahrungen erstellt, um die zukünftige Situation und Streckengeschwindigkeit realistisch abzubilden.